Liputan6.com; 31 Maret 2022

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pelaksanaan kebijakan transisi energi tidak hanya tentang perubahan pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar fosil ke EBT, tetapi menyangkut aspek yang sangat kompleks.

Transisi energi disebut akan mengubah banyak hal, perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, oriantasi binis, dan aspek lainnya. Salah satu tantangan transisi energi yang disebut Presiden Jokowi adalah masalah pendanaan.

Proses transisi energi membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Transisi energi membutuhkan proyek-proyek baru dan investasi baru. Karena itu Indonesia memerlukan eksplorasi mekanisme pembiayaan yang tepat agar tercipta keekonomian dan harga EBT yang kompetitif sehingga tidak membebani masyarakat.

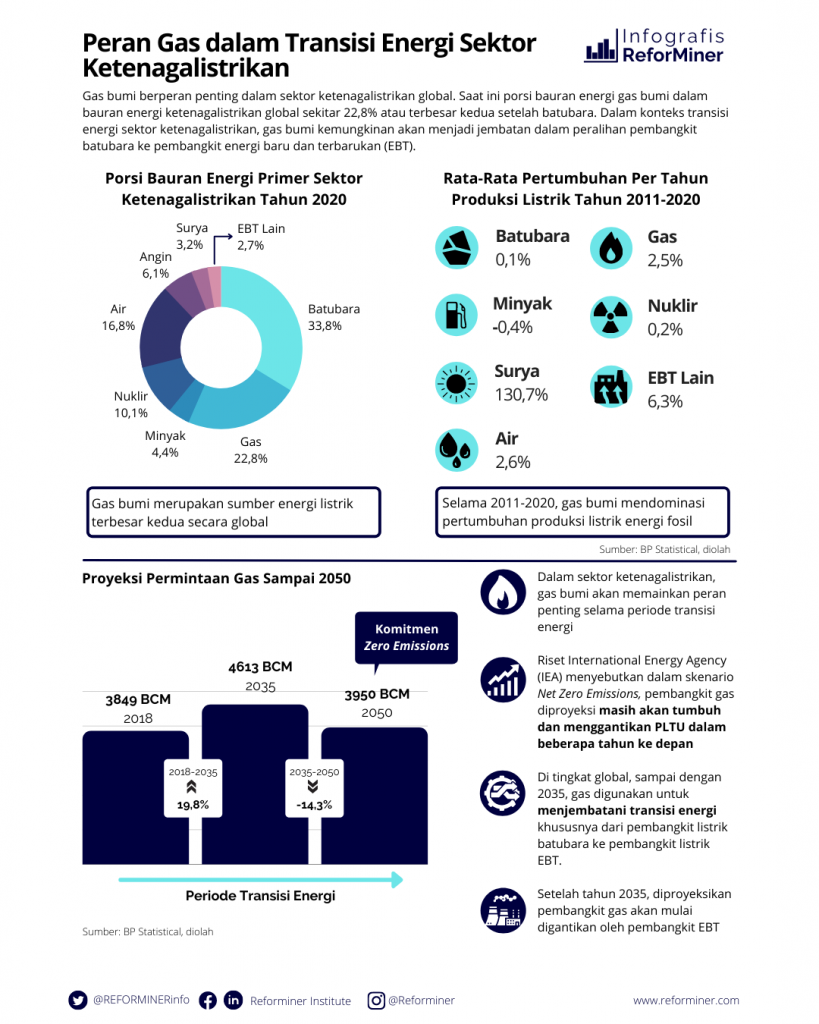

Gas sebagai jembatan transisi

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi adalah tepat, bahwa transisi energi memerlukan kesiapan dalam banyak aspek. Tidak hanya masalah pendanaan saja, transisi juga memerlukan dukungan riset dan teknologi.

Sehingga diperlukan kesiapan berbagai kompetensi dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi untuk menyediakan SDM yang unggul untuk mendukung pelaksanaan transisi energi.

Sejalan dengan pelaksanaan transisi energi, aktivitas perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat perlu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, mencermati kondisi dan sejumlah tantangan yang ada, transisi energi kiranya tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa.

Transisi energi memerlukan persiapan banyak aspek sehingga perlu dilakukan secara gradual agar tidak menjadi beban perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

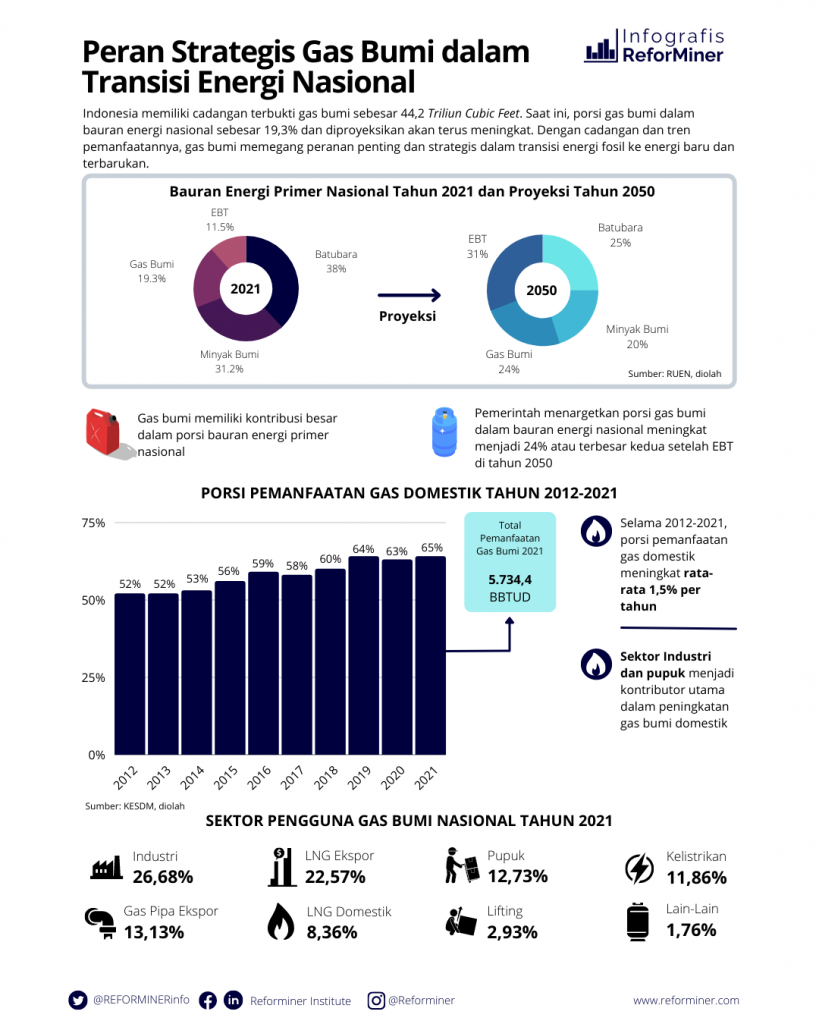

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana dalam Perpres No.22/2017, memproyeksikan bahwa porsi energi fosil dalam bauran energi Indonesia pada tahun 2050 mendatang sekitar 68,80 persen.

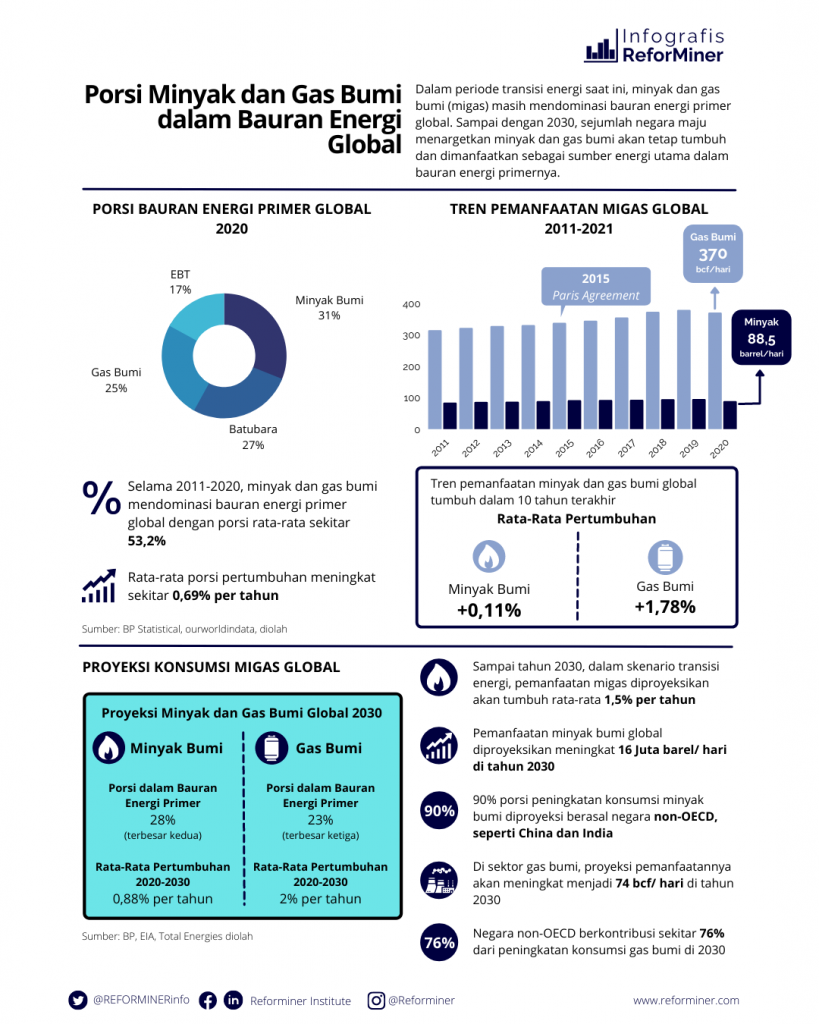

Sementara, saat ini porsi energi fosil dalam bauran energi Indonesia sekitar 89 persen yang terdistribusi atas batubara 38 persen, minyak bumi 32 persen, dan gas bumi 19 persen.

Mencermati kondisi yang ada tersebut, saya menilai peningkatan pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik dapat berperan sebagai jembatan dalam pelaksanaan transisi energi di Indonesia.

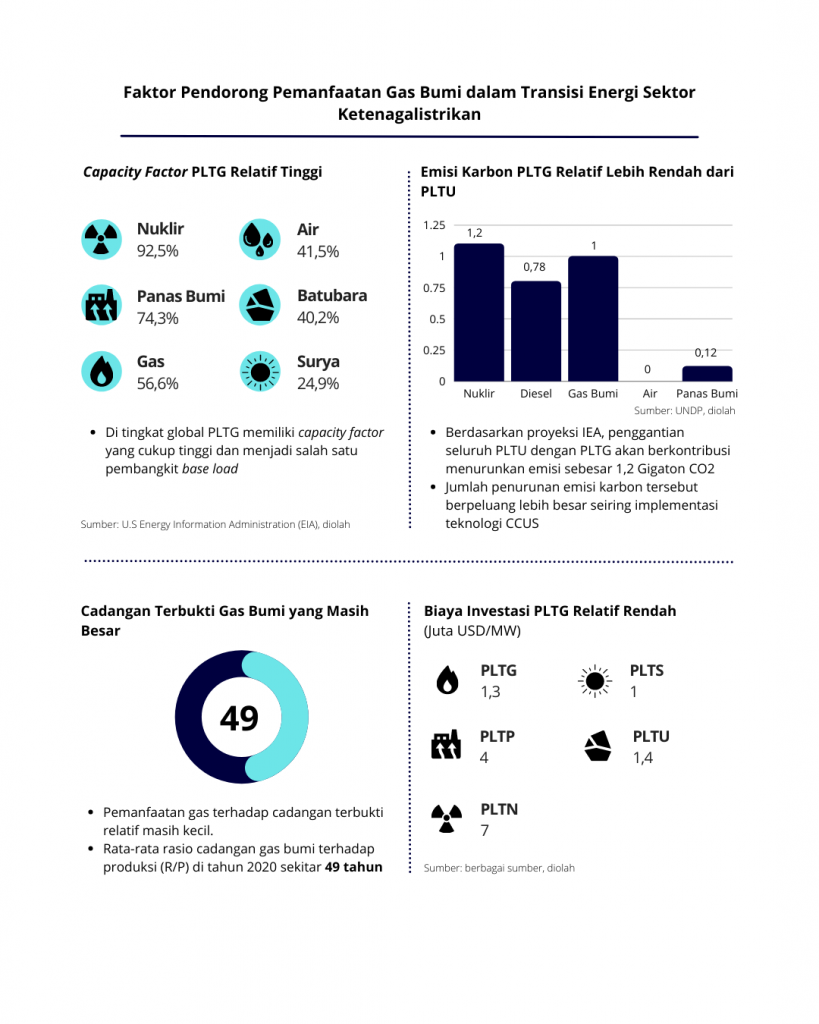

Ultimate goal dari pelaksanaan transisi energi pada dasarnya adalah bagaimana mengurangi tingkat emisi, bukan semata untuk mengganti penggunaan energi fosil dengan EBT.

Jika tujuannya mengurangi emisi, pemanfaatan energi fosil pada dasarnya tetap dapat terus dilakukan jika emisi dari energi fosil tersebut dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan.

Karena itu, mengingat gas merupakan jenis energi fosil yang dinilai paling bersih, peningkatan porsi pemanfaatan gas dalam bauran energi primer nasional secara otomatis akan mengurangi tingkat emisi pada sektor energi.

Oleh karena itu, tepat jika RUEN kemudian menargetkan porsi gas dalam bauran energi primer Indonesia akan meningkat menjadi 24 persen pada 2050.

Ditinjau dari sejumlah aspek, pilihan meningkatkan pemanfaatan gas sebagai jembatan untuk pelaksanaan transisi energi adalah tepat.

Dari perspektif perekonomian nasional, pemanfaatan gas hampir dapat dipastikan akan relatif dapat menjaga daya saing industri dalam negeri dan daya beli masyarakat jika dibandingkan harus sepenuhnya beralih menggunakan EBT.

Dari aspek konsumsi, industri dan konsumen gas dalam negeri tampak semakin masif dalam memanfaatkan gas.

Hal tersebut terlihat dari rata-rata pemanfaatan gas domestik selama 2012-2021 yang disebutkan meningkat sekitar 1,5 persen untuk setiap tahunnya. Porsi pemanfaatan gas untuk domestik juga tercatat meningkat dari 52 persen pada 2012 menjadi 65 persen pada 2021.

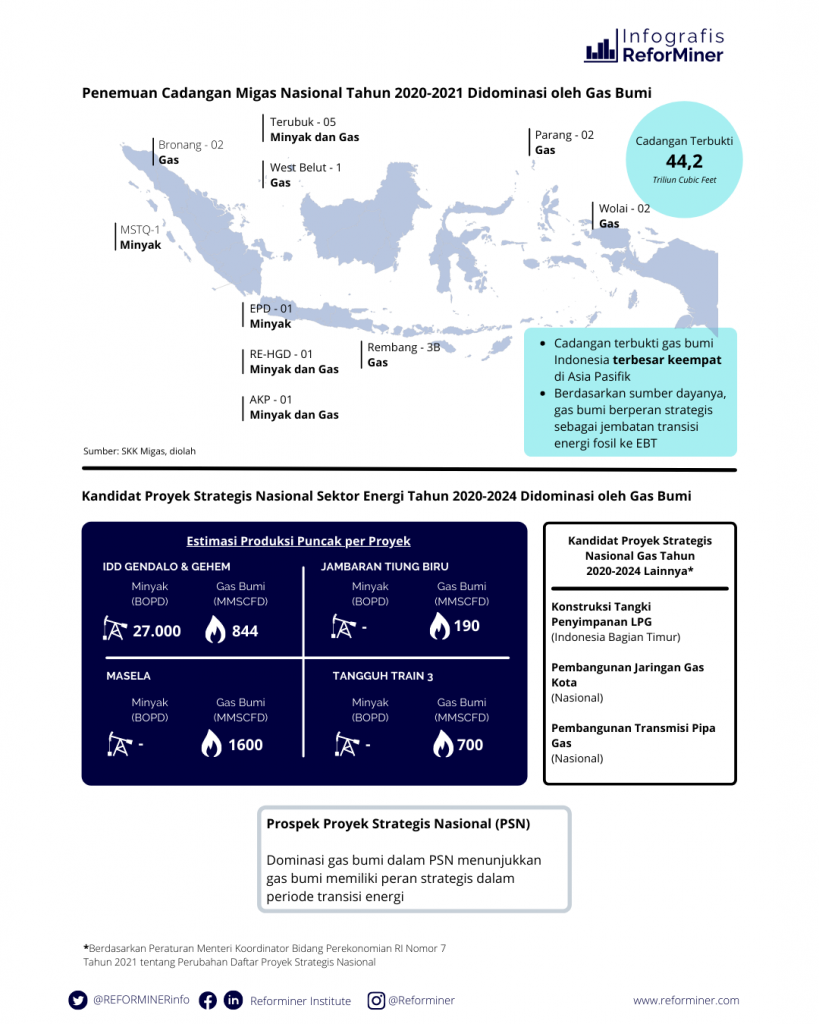

Berdasarkan ketersediaan atau jumlah cadangan, pilihan pemanfaatan gas untuk jembatan pelaksanaan transisi energi juga cukup berdasar.

Saat ini Indonesia tercatat memiliki cadangan terbukti gas sekitar 62,4 TCF yang akan mencukupi untuk periode hingga 27 tahun mendatang.

Sejumlah proyek strategis nasional di sektor hulu migas juga tercatat didominasi oleh proyek-proyek gas seperti proyek IDD Gendalo dan Gehem, Jambaran Tiung Biru, Masela, dan Tangguh Train 3.