Dunia Energi, 27 Oktober 2021

RENCANA Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 menggambarkan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sedang mendapatkan momentum. Dengan porsi target pembangunan pembangkit EBT yang ditetapkan sekitar 51,6 %, sampai dengan saat ini RUPTL 2021-2030 tercatat sebagai rencana sektor kelistrikan yang paling hijau.

Hadirnya RUPTL 2021-2030 tersebut memberikan harapan bahwa pengembangan EBT yang selama ini disebutkan lebih banyak terkendala pada masalah keekonomian proyek akan segera mendapatkan solusi. Dalam historisnya, pengembangan EBT seringkali terkendala pada tidak bertemunya kepentingan pengembang dan PLN sebagai pembeli.

Pengembang EBT menghendaki agar PLN membeli pada harga keekonomian, sementara PLN dihadapkan pada kondisi bahwa mereka harus menjaga BPP Listrik Nasional pada besaran tertentu. BPP tersebut perlu dijaga karena merupakan basis di dalam menetapkan alokasi subsidi listrik yang telah disepakati di dalam APBN.

Meskipun positif untuk pengembangan EBT, saya menilai RUPTL 2021-2030 belum mencerminkan adanya komitmen yang kuat dalam mengembangkan dan memanfaatkan panas bumi. Dalam RUPTL 2021-2030 justru target pengembangan listrik panas bumi ditetapkan lebih rendah dibandingkan RUPTL periode sebelumnya. Padahal dengan potensi yang disebutkan mencapai 29.544 MW, sumber daya panas bumi Indonesia tercatat sebagai yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Terkait potensinya tersebut, industri panas bumi sebenarnya merupakan salah satu yang dapat mengakomodasi pemenuhan target bauran energi yang ditetapkan pemerintah. Melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diatur dalam Perpres No.22/2017, pemerintah menetapkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional minimal 23 persen pada 2025 dan minimal 31 persen pada tahun 2050.

Meskipun memiliki potensi yang besar, perkembangan industri panas bumi dalam negeri dapat dikatakan relatif belum cukup menggembirakan. Secara historis, pengusahaan panas bumi Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1983 yang ditandai dengan beroperasinya PLTP Kamojang Unit 1 dengan kapasitas 30 MW.

Kendati telah diusahakan sekitar 37 tahun, kapasitas pembangkit listrik panas bumi Indonesia komulatif sampai saat ini baru sekitar 2.439 MW. Artinya, sampai dengan saat ini Indonesia rata-rata hanya menghasilkan kapasitas PLTP sekitar 57 MW untuk setiap tahunnya. Sementara di sisi yang lain, selama lima tahun terakhir kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan batubara (PLTU) yang dihasilkan Indonesia rata-rata bertambah sekitar 2.000 MW untuk setiap tahunnya.

Berdasarkan review, belum berkembangnya industri panas bumi di dalam negeri karena terdapat sejumlah kendala. Beberapa diantaranya adalah karena (1) sulit terjadi kesepakatan harga jual-beli antara pengembang panas bumi dengan PLN; (2) kebijakan eksisting mengharuskan harga listrik EBT bersaing dengan pembangkit fosil; (3) jumlah lembaga keuangan yang bersedia memberikan pinjaman pada fase eksplorasi masih terbatas; (4) izin bermasalah karena wilayah kerja berada di hutan konservasi, (5) risiko tinggi karena kepastian potensi cadangan dan kualitas uap yang belum jelas; dan (6) masih banyak izin yang harus dipenuhi setelah IUP pengusahaan panas bumi terbit.

Dari sejumlah kendala yang ada tersebut, titik temu dalam jual-beli uap dan/atau listrik panas bumi antara pengembang dan PLN yang sulit merupakan penyebab utama pengembangan panas bumi di dalam negeri relatif lambat. Dalam hal ini agar dapat berjalan pengembang mengharapkan harga jual uap dan/atau listrik panas bumi sesuai keekonomian proyek. Sementara PLN yang harus mengupayakan BPP tenaga listrik seefisien mungkin untuk tetap berada pada batasan dan tidak melampaui alokasi anggaran subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN relatif kesulitan memenuhi permintaan pengembang panas bumi tersebut.

Terkait permasalahan yang ada tersebut, jual-beli uap dan/atau listrik panas bumi antara pengembang dan PLN tidak dapat sepenuhnya diserahkan melalui mekanisme business to business. Dengan objective melakukan efisiensi BPP, secara logis PLN akan memilih sumber pasokan listrik yang lebih murah dan dapat dipastikan bukan dari panas bumi. Sementara bagi pengembang, tidak dapat pula menjual listrik pada harga yang dapat diterima PLN ketika harga tersebut masih di bawah nilai keekonomian proyek panas bumi itu sendiri.

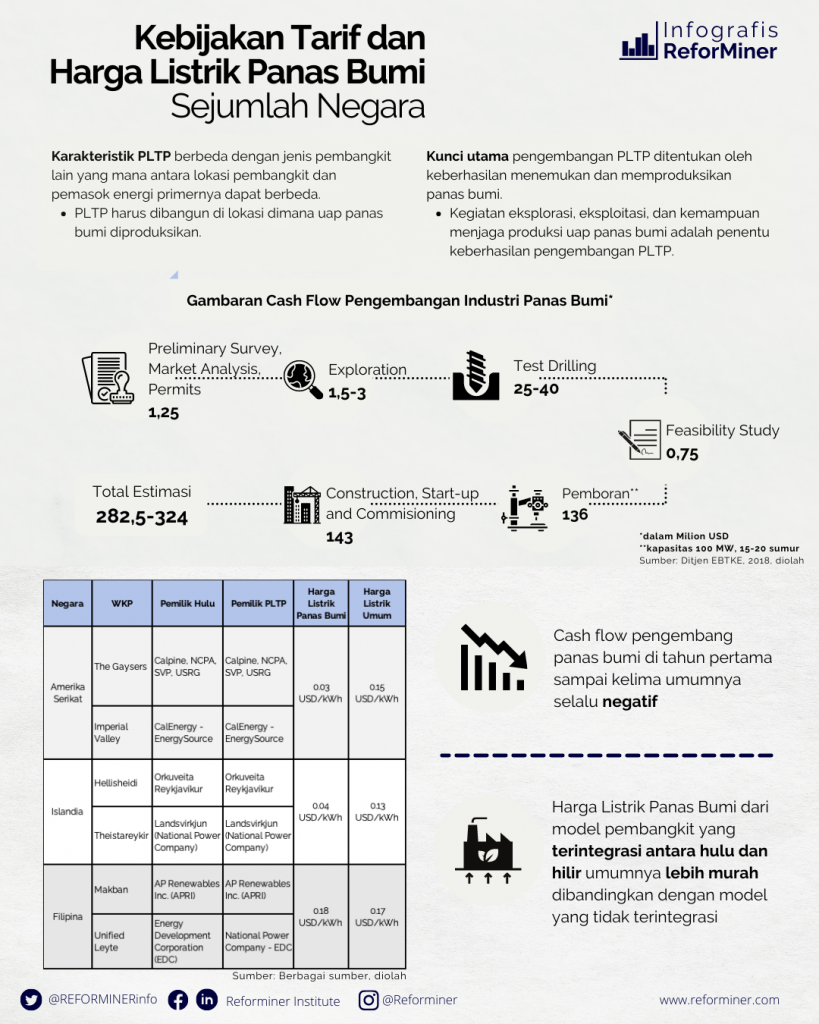

Berdasarkan pencermatan, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mengatur mengenai harga jual-beli listrik panas bumi. Beberapa diantaranya adalah Permen ESDM No.02/2011, Permen ESDM No.17/2014, Permen ESDM No.12/2017, Permen ESDM No.43/2017, Permen ESDM No.50/2017, dan Permen ESDM No.53/2018. Meskipun menggunakan formulasi yang berbeda, secara prinsip harga jual-beli listrik panas bumi yang diatur dalam sejumlah regulasi tersebut menggunakan kebijakan yang sama yaitu ceiling price atau harga patokan tertinggi.

Dalam Permen ESDM No.50/2017 jo Permen ESDM No.53/2018 ditetapkan dua mekanisme harga. Pertama, jika BPP pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP pembangkitan nasional, harga listrik dari PLTP paling tinggi sebesar BPP pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat. Kedua, jika BPP pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP pembangkitan nasional, harga listrik dari PLTP ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan ketentuan regulasi tersebut, peluang industri panas bumi untuk dapat berkembang akan semakin kecil. Regulasi tersebut memberikan batasan bahwa harga pembelian listrik panas bumi yang dapat dilakukan PLN tidak boleh melebihi rata-rata BPP pada sistem ketenagalistrikan di mana panas bumi tersebut diusahakan. Sementara peluang harga jual listrik panas bumi lebih tinggi dari rata-rata BPP di sistem ketenagalistrikan setempat cukup besar. Apalagi jika pada wilayah tersebut terdapat banyak pembangkit yang menggunakan energi fosil sebagai energi primer pembangkitannya.

Peluang bahwa harga jual listrik panas bumi dapat lebih rendah dari rata-rata BPP pada sistem ketenagalistrikan di mana panas bumi tersebut diusahakan memang masih terbuka. Terutama pada wilayah-wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan yang umumnya masih di luar jangkauan sistem kelistrikan utama. Akan tetapi, pada wilayah tersebut umumnya dihadapkan pada masalah permintaan tenaga listrik yang relatif rendah yang mana akan berdampak terhadap keekonomian proyek panas bumi yang akan diusahakan.

Mencermati permasalahan yang ada tersebut, pengusahaan dan pengembangan panas bumi domestik mutlak memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah. Untuk kondisi saat ini pengusahaan dan pengembangan panas bumi nasional akan sulit berjalan jika hanya diserahkan pada menakisme business to business. Diantara pilihan yang tersedia untuk meningkatkan pengusahaan dan pengembangan industri panas bumi adalah pemerintah memberikan subsidi kepada PLN agar dapat membeli listrik panas bumi sesuai dengan keekonomian proyek panas bumi. Atau memberikan sejumlah insentif investasi dan perpajakan agar keekonomian proyek panas bumi masuk dalam rentang harga beli listrik oleh PLN. (*)